Colombes : vie, mort et résurrection d'un stade

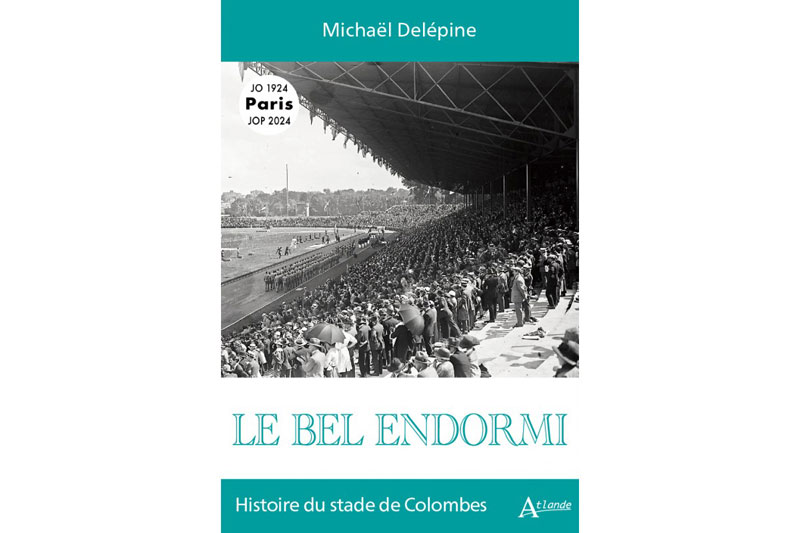

Bibliothèque - Avec Le Bel endormi, Michaël Delépine écrit la biographie du stade de Colombes, emblématique puis oublié, mais promis à la réhabilitation.

Le nom de Colombes inspire au passionné de sport la douceur d'images sépia d'un monde qui n'existe plus. La ville des Hauts-de-Seine doit sa célébrité à son stade, à tel point que beaucoup ignorent que celui-ci porte le nom d'Yves-du-Manoir, et emploient le nom de la commune comme celui de l'enceinte.

Colombes, c'est l'histoire du sport français, du moins de l'athlétisme, du rugby et du football entre 1924 et 1972. C'est le Racing Club de France, club historique et omnisports, paré de toutes les vertus. Ce sont les Jeux de 1924 et la Coupe du monde 1938. C'est, longtemps, le rendez-vous des équipes de France de football et de rugby, des finales de la Coupe de France, du championnat de France d'athlétisme.

Cinq décennies auront fait de Colombes l'épicentre du sport français avant qu'il ne vieillisse peu à peu, se laissant gagner par le désamour des Parisiens pour leur banlieue. Le sport français préférera alors s'approcher des quartiers plus huppés et fera du Parc des Princes son nouveau temple, laissant le précédent décrépir et finir dans l'oubli.

À la faveur des Jeux olympiques 2024, organisés cent ans après dans la capitale française, Colombes suscite de nouveau l'intérêt. On y entreprend des travaux pour lui donner une nouvelle vie olympique. C'est ce moment que choisit Michaël Delépine, historien du sport et spécialiste des enceintes sportives, pour écrire la biographie (il tient à ce terme) du stade de Colombes.

Le stade du Matin

Colombes n'est pas né avec les Jeux olympiques de 1924. L'endroit fut d'abord un hippodrome, comme il s'en construisait beaucoup à la fin du XIXe siècle autour de Paris (Longchamp, Vincennes, Enghien...). Il fut transformé au début du XXe siècle par un stade d'athlétisme qui entourait une vaste étendue gazonnée sur laquelle on pouvait jouer au rugby et au football.

Plusieurs clubs de la capitale louent au Matin, le journal propriétaire de l'enceinte, les installations et les terrains annexes. Parmi eux, le Racing Club de France, dont le fief de la Croix-Catelan n'est pas adapté à la pratique des ballons ronds et ovales. Le RCF s'attache alors à ce stade de banlieue qu'il pare de ses fameuses couleurs ciel et blanc.

L'auteur revient en détail sur la vogue des stades du début du siècle, quand le sport devient un spectacle susceptible d'attirer des milliers de spectateurs. Il explique aussi l'enjeu politique d'une enceinte sportive et de l'image qu'elle donne au monde du pays où elle a été construite.

Colombes n'aurait jamais dû abriter les Jeux olympiques de 1924. Le livre revient en détail sur les tergiversations du comité olympique français quant au choix du stade principal. La candidature avait été remportée sur la promesse d'un grand stade intra-muros de 100.000 places, premier avatar d'un futur serpent de mer. Le projet étant trop ambitieux, on se reporta vers les stades existants, comme le Parc des Princes (alors vélodrome) et le stade de Pershing à Vincennes.

Colombes fut un choix par défaut, après une multitude de batailles politiques, mais porté par le très influent club résident, vainqueur malgré l'éloignement de l'enceinte. L'architecte est un membre du Racing. Il propose un stade simple, fonctionnel et économique, loin des œuvres démesurées qui sont le standard des stades olympiques anciens et futurs.

Liturgie sportive

Les Jeux olympiques de 1924 sont le début d'un âge d'or de l'enceinte. Celle-ci connaît ses meilleures affluences grâce au tournoi de football qui voit l'émergence de l'équipe d'Uruguay, première nation sud-américaine venue mondialiser un jeu jusqu'alors essentiellement européen.

Le prestige de Colombes sera renforcé quatorze ans plus tard par la Coupe du monde et les championnats d'Europe d'athlétisme, malgré la pesante ambiance d'une guerre mondiale imminente. Curieusement, le Racing, devenu propriétaire des lieux, fait peu jouer ses équipes de foot et de rugby à Colombes, lui préférant le Parc des Princes ancienne version.

Cela n'empêchera pas le stade olympique Yves-du-Manoir (c'est le nom complet qu'on lui a attribué en 1928 en hommage à un jeune rugbyman mort à vingt-trois ans) de devenir le rendez-vous obligé du sport français, faisant finalement sa vie sans véritable club résident.

Dans les années 1940, 1950 et 1960, on va à Colombes, on joue à Colombes, on gagne ou on perd à Colombes, le simple nom de la commune donnant du prestige à l'épreuve : "Colombes devient le lieu des habitudes, un pèlerinage, l'espace d'une liturgie sportive que l'on pratique une fois l'an."

On oublie seulement d'entretenir le stade, on le néglige, on le laisse de dégrader. L'émergence du nouveau Parc des Princes, dont les travaux démarrent à la fin des années 1960, sonnera le glas de Colombes. Le vieux stade tombe peu à peu en vétusté, la sécurité obligeant à détruire une partie des tribunes.

Toutefois, quand Paris présente sa candidature aux Jeux olympiques (1992, 2012, 2024...), le nom de Colombes réapparaît dans les projets, comme pour garantir un lien avec les Jeux de 1924. Pour 2024, il est prévu d'y accueillir les épreuves de hockey sur gazon, et des travaux sont entrepris en ce sens.

L'histoire est contée dans un style universitaire avec moult références et notes de bas de page, dates précises et rapprochements entre sources diverses. Ce vrai travail d'historien n'en est pas moins passionnant, vivant et truffé d'anecdotes. L'auteur déplore un manque de travaux sur l'histoire des stades. Son ouvrage donne l'exemple à suivre pour inverser la tendance.

Le Bel endormi. Histoire du stade de Colombes, de Michaël Delépine éd. Atlande (collection "Penser le sport"), 19 euros.