Football et politique en Angleterre : hier

Les récentes polémiques internationales sur le sport et la politique s'inscrivent en Angleterre dans une longue tradition de politisation et d'instrumentalisation du football.

Faut-il politiser le sport ? Une interrogation un poil provoc, ou désuète c'est selon, qui fait écho à l'injonction négative d'Emmanuel Macron avant Qatar 2022, tout en faisant fréquemment le contraire et en se mettant douteusement en scène lors de la finale. Vu sous un autre angle : le sport est-il politique ?

Deux questions distinctes mais qui tendent toutes deux, par simple constatation, vers une même réponse affirmative tant le couple politique et sport a toujours cohabité, même si le ménage est parfois houleux.

De fait, le sport n'a sans doute jamais été aussi politique qu'actuellement, et le football, outil de communication et propagande, est routinièrement instrumentalisé par le pouvoir. Mais les joueurs, eux, doivent-ils "se mêler" publiquement de politique ? Et le football et ses acteurs peuvent-ils rester apolitiques et vivre en vase clos ?

Ces thèmes agitent ce sport depuis sa professionnalisation en Angleterre en 1885. On serait tenté de répondre non à la deuxième question, malgré les efforts sisyphéens déployés en surface par clubs et instances pour rester neutres - et même pour s'extraire de la sphère du réel, que le football fait paradoxalement tout pour occuper.

À l'heure des réseaux sociaux et leurs tribunaux populaires, afficher ses convictions paraît risqué dans cet univers lissé par les écrasants enjeux économiques où, nous intime-t-on en creux, pas une tête ne doit dépasser. Il n'y a pourtant pas que des coups à prendre et les bénéfices d'un engagement citoyen peuvent être tangibles, comme l'a démontré Marcus Rashford.

Il est impossible d'ignorer le monde extérieur et rester en dehors du débat alors que le football est si profondément imbriqué dans le tissu social. Le Kop, lieu éminemment chargé de symbolique, fait par exemple référence à la bataille de Spion Kop en 1900 pendant la seconde guerre (coloniale) des Boers contre le Royaume-Uni, épisode durant lequel trois cents soldats liverpudliens périrent.

Les footballeurs ou entraîneurs à la conscience sociale ou politique quelque peu aiguisée n'ont d'ailleurs pas toujours suivi le script et certains ont trouvé dans le football un espace de revendication.

La Trinité Busby-Stein-Shankly

Le constat est sans appel : le football anglais a toujours été politisé. Et inversement, la politique ayant régulièrement puisé dans le beautiful game pour faire passer des messages. La liaison débute dès la fin du 19e siècle.

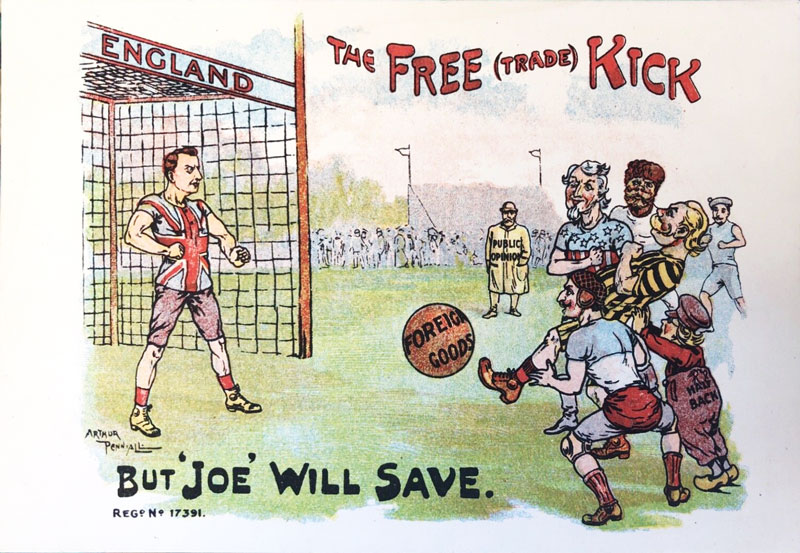

Dans les années 1890-1900, les partis politiques faisaient produire des posters, des football cards à collectionner et des cartes postales, telle la série "Fiscal Football" montrant notamment John Bull et le ministre Joseph Chamberlain subissant un pressing musclé de l'Oncle Sam et d'étrangers malveillants (ci-dessous, ce même Chamberlain garde les buts d'une Angleterre protectionniste contre l'invasion commerciale, thème phare de l'époque).

Durant l'entre-deux-guerres, surnommé "The morbid age" par l'historien britannique Richard Overy - Grande Dépression, chômage chronique, montée du fascisme -, des footballeurs protestèrent contre l'inaction gouvernementale, et s'indignèrent notamment de la création en 1929 par le gouvernement travailliste d'une trentaine de camps de travail où furent envoyés 200.000 chômeurs [1].

On distingue ensuite grosso modo trois périodes (la dernière sera examinée dans l'article suivant). La première va de l'après-guerre aux années 1960-1970 et l'inflation des salaires. À cause du salary cap imposé par la FA en 1901 (parce que les salaires s'envolaient - plafond supprimé en 1961), le footballeur anglais gagne à peine plus qu'un employé qualifié, même s'il touche quelques primes et bénéficie d'avantages.

Presque toujours issu du prolétariat, ayant parfois été lui-même ouvrier, il vit dans les quartiers populaires et, s'il est politisé, il vote à gauche. Comme l'écrit Arthur Hopcraft dans le séminal The Football Man (1968) : "Le footballeur typique était devenu le vrai héros de la classe ouvrière. Il venait des mêmes rues que les spectateurs."

Cette ère se caractérise par les prises de position socialistes (un socialisme à l'ancienne) de protagonistes majeurs, tels Matt Busby, Jock Stein et Bill Shankly (voir ici ainsi que cet article des Cahiers sur "Shanks"), tous issus de la communauté minière de la région de Glasgow. Stein fut même mineur pendant douze ans. Les footballeurs gueules noires se comptent par dizaines.

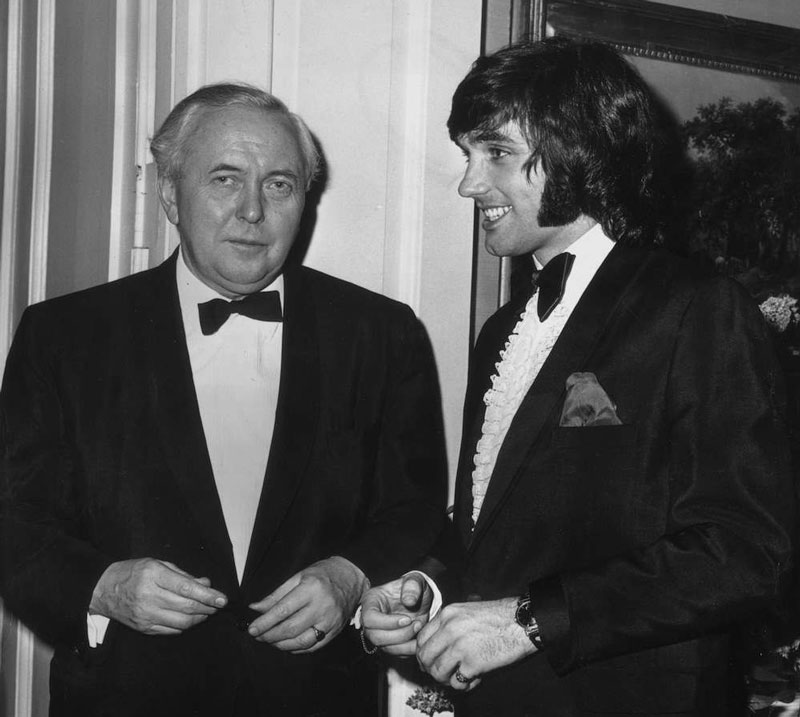

L'inverse se vérifie aussi. Harold Wilson par exemple, deux fois premier ministre travailliste et supporteur de Huddersfield Town (sa ville natale), qu'il vit remporter trois titres de First Division dans les années 1920, tenta sans vergogne de récupérer le football toute sa carrière. "Wilson ne se contentait pas d'aimer le football, il s'en servait comme politicien", résume Paul Simpson dans FourFourTwo.

Wilson surfa allègrement sur la vague du Mondial 1966, ce qui lui permit à la fois de se faire largement réélire aux élections du printemps 1966 (111 sièges d'avance sur le Parti conservateur à la Chambre des Communes) et de faire passer, en douceur, un budget de rigueur budgétaire sur fond de triomphe wembleysien.

Il utilisait le football pour faussement se positionner en homme du peuple, lui qui fumait le cigare en privé (mais la pipe en public), venait d'un milieu comparativement aisé (père chimiste, mère institutrice), et avait étudié puis enseigné à l'université d'Oxford (un fort marqueur middle class, surtout à l'époque).

Ce stratégique repositionnement de classe, facilité par le football, était capital face à son grand rival, le conservateur Ted Heath, issu lui d'une famille ouvrière mais qui, comme le fera Margaret Thatcher plus tard, avait pris des leçons d'élocution pour se débarrasser de son accent prolo, pratiquait des loisirs coûteux et projetait l'image d'un fils de bourgeois.

Socialisme et Welfare State

Busby, Shankly et Stein étaient fortement imprégnés de la culture de solidarité et d'abnégation d'après-guerre et du concept de la "valeur travail", où l'accomplissement individuel, aussi noble soit-il, s'efface derrière la sublimation du collectif. Ils concevaient le football comme un labeur fédérateur, où tout le monde devait se soutenir et aller au charbon, comme à l'usine.

Au Celtic, Stein instaurera un esprit de corps sans faille. Une doctrine que copiera son disciple Alex Ferguson à Aberdeen (1978-1986), avec un insolent succès (brillant vainqueur surprise de la C2 en 1983 et trois titres de champion d'Écosse). À Liverpool, Shankly cultiva une amitié avec Harold Wilson, et vice-versa. "Le football est une forme de socialisme, sans la politique", expliquait-il dans ce clip.

Ces meneurs d'hommes, qui deviendront des mythes, ont mûri leur réflexion dans l'après-guerre socialisant. Ils ont fait leur les idéaux collectifs et le souci du bien commun défendus par les syndicats et prônés par Clement Atlee (leader du Parti travailliste de 1935 à 1955 et premier ministre de 1945 à 1951), et par son ministre de la Santé Aneurin Bevin, auquel on doit en 1948 le très socialiste - à l'époque - Service national de santé (NHS).

Une vague de (re)nationalisations déferlera dans les années 1940 - charbons, acier, ressources naturelles, gaz-électricité, chemins de fer... -, que Margaret Thatcher démantèlera au cours des eighties. Une idéologie égalitaire théorisée par l'économiste William Beveridge, l'architecte du Welfare State britannique, l'État-providence. L'après-guerre est propice à l'entraide et Stein sera le mentor d'Alex Ferguson.

Ce dernier, tout en jouant en amateur à Queen's Park puis en semi-pro à St Johnstone, fut délégué syndical d'obédience communiste, pour les apprentis, chez Remington Rand à Glasgow (manufacture états-unienne de machines à écrire), où il restera jusqu'à la fermeture en 1963. Intraitable, il participa à deux grèves, dont une qu'il déclencha, à vingt ans.

Fergie a souvent raconté combien cette expérience, ainsi que la gérance d'un pub dans le quartier chaud de Govan où il grandit, lui furent utiles pour tenir un vestiaire ! Il affichera toujours des convictions ancrées à gauche, jusqu'à donner généreusement au Parti travailliste (aussi bien anglais qu'écossais), qui saura tirer profit de sa popularité.

Virage à droite

La seconde période débute à partir des années 1970, alors qu'un effet de ruissellement commence enfin à profiter aux joueurs, à la suite de l'abolition du salaire maximal en 1961 (voir cet éloquent graphique). À mesure que les liens avec la classe ouvrière se distendent, les joueurs penchent à droite.

Dans son livre culte The Glory Game (1972), Hunter Davies documente l'ascension des joueurs de Tottenham au début des seventies. Sur une dizaine de pages et tableaux en fin d'ouvrage, Davies s'arrête notamment sur leurs journaux favoris et opinions politiques. Sur les dix-huit répondants, neuf déclarent voter conservateur contre seulement trois travailliste (six ne se prononcent pas).

Steve Perryman, "Monsieur Tottenham" (1.014 apparitions pour les Spurs, voir son portrait), s'en émeut, pensant naïvement que "tous les footballeurs sont de gauche". À l'opposé, Alan Mullery répond qu'il lui semble "évident de voter Tory". Davies note également que "plusieurs joueurs affichent des opinions résolument racistes", sans préciser lesquels.

Brian Clough, le principal héritier anti-establishment de cette veine socialiste, même s'il entretenait une relation ambiguë avec l'argent, s'associa souvent aux luttes sociales et politiques de l'époque. Champion d'Angleterre avec Derby County en 1972, Clough fit même du porte-à-porte électoral pour soutenir Phillip Whitehead, le candidat travailliste local, aux élections générales de février 1974.

Il s'agissait aussi d'un renvoi d'ascenseur, Whitehead ayant aidé Clough après son départ mouvementé de Derby County en octobre 1973. Toutefois, comme l'écrit Jonathan Wilson dans Brian Clough : Nobody Ever Says Thank You. The Biography, sa fidélité au parti - auquel il n'adhéra qu'à partir de 1986 - était à géométrie variable.

Dans sa première autobiographie (1994), Clough raconte que le Parti travailliste l'approcha pour briguer un poste de député à ces mêmes parlementaires de 1974, d'abord à Richmond (ville aisée du Grand Londres) puis Moss Side (coin défavorisé de Manchester et bastion Labour), en lui faisant miroiter un poste de ministre des Sports. Il ne donnera pas suite [2].

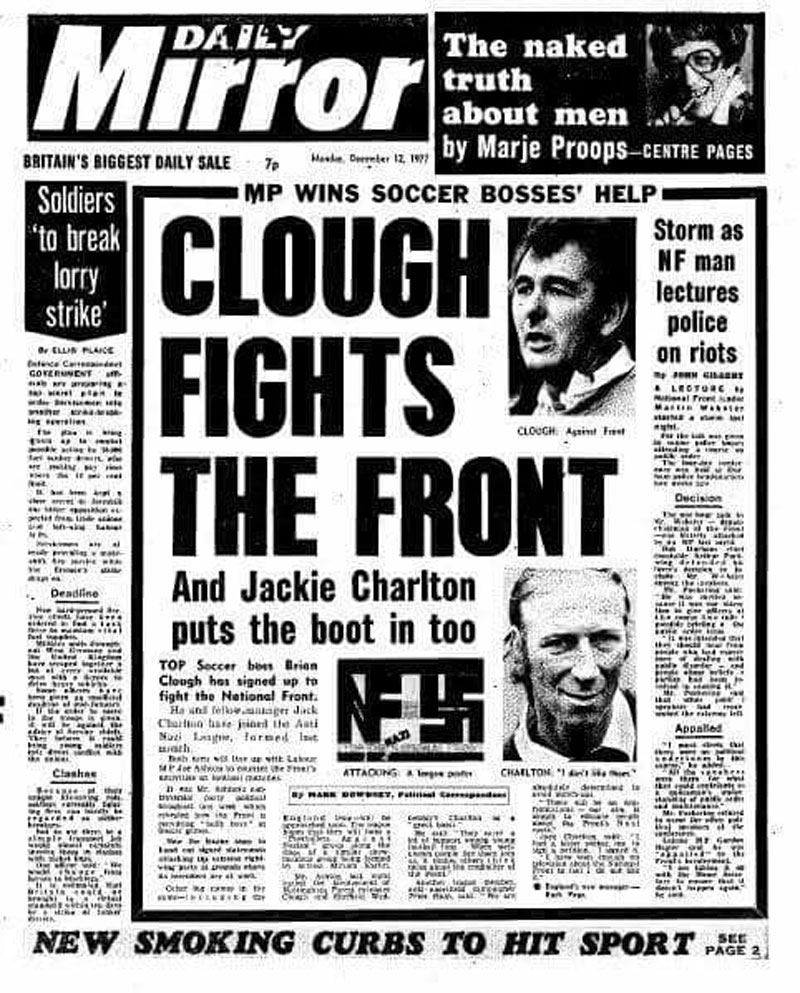

Avec Jack Charlton en 1977, Clough fut l'un des membres fondateurs-donateurs de l'Anti-Nazi League, à une époque où le racisme et les extrêmes, en particulier le National Front du néonazi Martin Webster, étaient virulents, y compris dans le football. Difficile d'imaginer aujourd'hui des entraîneurs de renom en activité partir en croisade contre l'ultra-droite.

Clough perdait rarement une occasion pour rappeler aux joueurs d'où ils venaient : du monde d'en bas. En février 1972, il obligea même ses joueurs de Derby County à passer une journée avec des gueules noires du Derbyshire ! (voir la vignette #1).

Jack Charlton, lui-même brièvement apprenti mineur à quinze ans, aida également financièrement les mineurs du North East et leur prêta deux véhicules pendant la grande grève de 1984-1985, dont sa voiture personnelle. Et, alors manager de Newcastle United, il rencontra Bruce Springsteen qui donnait deux concerts à Saint James' Park en juin 1985 et lui parla du conflit. Le Boss n'hésita pas et signa un chèque de 20.000 dollars pour le Northumberland and Durham Miners' Support Group.

Traversée du désert

Puis, plus grand-chose de notable entre les années 1980 et 2010, hormis "Cloughie" et Jock Stein qui soutinrent les mineurs pendant la grève de 1984-1985 tout en participant au financement. Robbie Fowler, Steve McMamanan et Stig Inge Bjørnebye firent de même avec les dockers de Merseyside en mars 1997, après le limogeage de 329 d'entre eux.

Fowler se prendra une amende de 900 livres de l'UEFA pour avoir dévoilé un message de soutien sous son maillot après avoir marqué un but en C2. Côté politiciens, Thatcher instrumentalisa beaucoup le football, qu'elle détestait (voir ici), et Tony Blair en récupéra les bons côtés, ce sport étant (re)devenu fréquentable entre-temps.

Cette période, par ses caractéristiques et les mutations en cours (hooliganisme, tragédies de stade, refonte des instances, big bang de la Premier League) marque essentiellement le début de l'ingérence du pouvoir dans la gouvernance du football, tant sur le plan structurel que législatif. De nombreuses lois liées au football seront ainsi discutées et/ou passées [3]. L'Union européenne, avec l'arrêt Bosman en 1995, se joindra au mouvement.

Citons, inter alia, le lancement par le gouvernement travailliste fraîchement élu d'une "Football Task Force" en 1998 qui, malgré des résultats mitigés, aboutit en 2000 à la création d'organismes tels que Supporters Direct et la Football Foundation (aide au foot amateur), ainsi que l'apparition de la législation encadrant la propriété de club en 2004, consécutive à une cascade de faillites de clubs et autres scandales.

Notons que c'est surtout l'incapacité des instances et clubs à gérer convenablement leurs affaires en interne qui a conduit les politiciens à intervenir (les stades vétustes - propriétés des clubs - étaient devenus des pièges mortels, beaucoup de propriétaires incompétents ou/et véreux, etc.).

Une tendance à l'interférence qui se poursuit. L'an dernier, le gouvernement a lancé un projet de création d'un "régulateur du football anglais", sur fond de controverses autour de l'établissement d'une Super Ligue européenne, du rachat de Newcastle United par le fonds souverain saoudien (PIF) et de la vente de Chelsea.

LIRE AUSSI

Football et politique en Angleterre : aujourd'hui

[1] Ces chômeurs, pour continuer à toucher leurs maigres allocations, devaient travailler sans véritable rémunération dans ces "instructional camps" (72 heures par semaine, pendant trois mois en moyenne). Dans ma région par exemple, le North East, pendant sept ans les énormes travaux de gros œuvre pour créer la forêt de Kielder (la plus étendue d'Angleterre - 650 km2) furent partiellement effectués par des ouvriers des chantiers navals et des mineurs de fond de l'agglomération de Newcastle, mis au chômage par la crise économique.

[2] Dans son excellente biographie sur Brian Clough, Provided You Don't Kiss Me : 20 Years with Brian Clough (2007), le journaliste Duncan Hamilton (l'homme qui le connut le mieux) explique les raisons de ce désintérêt et conclut que, outre la volonté de Clough de continuer dans le football, il n'était absolument pas fait pour être député. Le prestige du poste le séduisait infiniment plus que la réalité peu glamour de la fonction.

[3] Lois telles que le Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act 1985, le Football Banning Order (l'Interdiction de Stade), introduit via le Public Order Act 1986 et durci par le Football Spectators Act 1989, ou le Football (Disorder) Act 2000.